最近少しお腹が出てきたような気がするなあ。

なにか運動でもしないと。。

年をとると筋肉が減って太りやすくなるよね~

よくメタボって聞くけど、もしかしてそうゆうのも気にした方がいいのかな??

あ~メタボは嫌な感じですね。でもただ太ってるからメタボってわけじゃないんじゃないのかな?

こんにちは、消化器内科医のべっちょむです。

30歳を超えて40歳、50歳になるにつれて今までと同じように生活しているとだんだん太りやすくなってきますよね。肥満やメタボリックシンドローム、また肥満症という病態もあり、太ると様々な病気の原因になるので気を付けたいところです。

今回は、肥満と肥満症、メタボリックシンドロームの違いについて解説していきたいと思います!

この記事を書いた人

べっちょむ先生

資格:内科専門医、消化器病専門医、消化器内視鏡専門医、肝臓専門医。FP2級、簿記3級。

消化器内科を専門とし、病気だけでなく患者さんを幅広く診れる医師でありたいという思いから、2024年4月から訪問診療を行っています。

一児の父。映画鑑賞と温泉が至福の時。ゴルフとキックボクシングもやってます。

1 肥満

まず肥満について、肥満の判定はBMIだけで行います。

BMIとは、体重を身長の二乗で割ったもので、

BMI=体重(kg)/身長(m²)の計算式で求めます。

身長165㎝、体重55kgだと、

BMIは55kg/1.65m²=20.2になりますね!

海外では肥満の定義はBMI30以上なのですが、日本人を含むアジア人ではBMIが高くなくても内臓脂肪の蓄積などにより健康障害が起こりやすい傾向にあるため25以上と低めに定義されています。

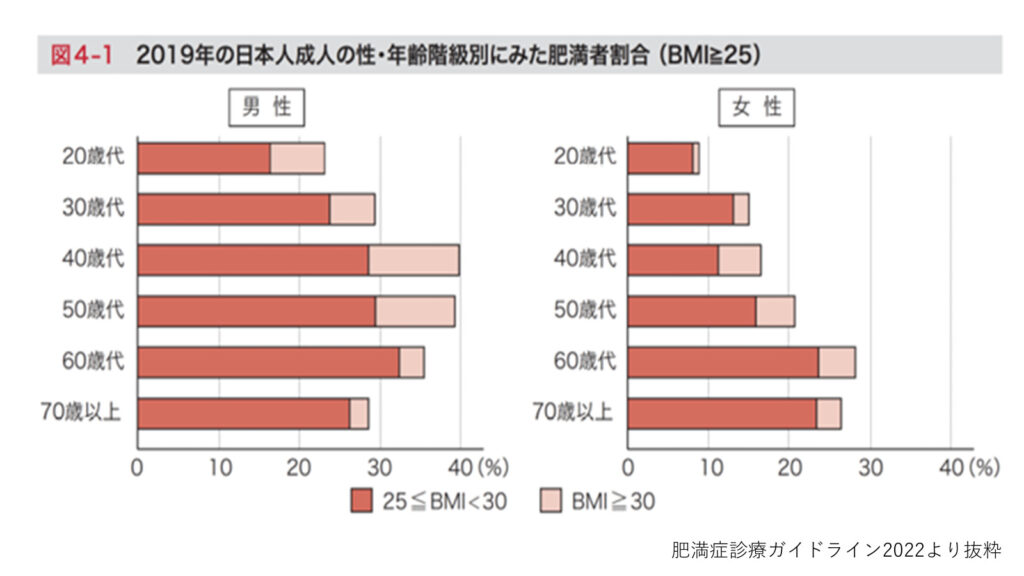

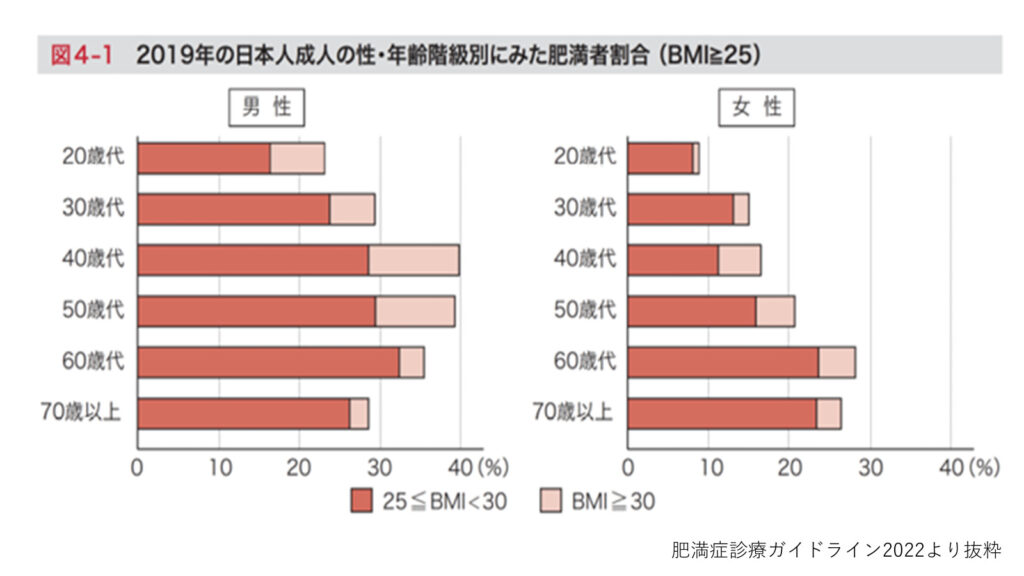

日本の令和元年でのBMI≧25の割合は男性で31.8%、女性で21.6%。BMI≧30では男性で5.4%、女性で3.6%。高度肥満は少ないですが肥満の割合は高いですね。

2 肥満症

「肥満」と「肥満症」は何が違うのでしょうか??

肥満症は、肥満に加えて何らかの肥満に関連する健康障害(肥満合併症)が加わったものと言えます。

肥満と比べて、すでに健康障害が出ており、更なる合併症のリスクが高く治療を要する状態であり疾病として取り扱うということですね。

肥満に関連する何らかの健康障害とは具体的に何でしょうか?

11個ありますので列挙しますね⇩

①糖尿病②脂質異常症③高血圧症④高尿酸血症⑤冠動脈疾患⑥脳梗塞⑦脂肪肝⑧睡眠時無呼吸症候群⑨月経異常・不妊⑩運動器疾患⑪腎障害

肥満に加えてこれらの合併症を持つ場合は治療が必要ということです。

その治療とは、まずは食事と運動がキホンとなり、それで効果が得られない場合は薬を使ったり、高度肥満の場合は手術の適応になることもあります。

肥満治療薬については、次の記事で紹介します!

3 メタボリックシンドローム

最後にメタボリックシンドロームです。

をメタボリックシンドロームと診断します。

実は、肥満症とは逆にBMIの基準はく、腹囲で内臓脂肪の多い人を抽出しています。

肥満に該当しなくとも内臓脂肪の多い人は動脈硬化が進行しやすいという特徴があり、メタボリックシンドロームは心血管疾患(心筋梗塞や狭心症、脳梗塞など)にフォーカスした概念なんです。

治療目標は生活習慣の改善で、「現在の体重から3~6ヶ月で3%以上の減少、高度肥満では3~6ヶ月で5~10%の減少」とされており、体重減少に伴って高血糖、脂質異常症、高血圧も改善が見込まれます。

つまり、メタボになると心血管疾患(心筋梗塞や狭心症、脳梗塞など)になりやすいけど、減量で予防できるということですね!

4 まとめ

今回は肥満と肥満症、メタボリックシンドロームについて解説してきましたが、いかがだったでしょうか?

肥満とメタボリックシンドロームの基準や意味合い、肥満症という概念を知らなかったという方も多いと思います。肥満になると糖尿病や高血圧など様々な健康障害が出やすくなります。まずは生活習慣の改善で治すことがベストですが、どうしても難しいという場合には肥満症に対する薬物治療や手術療法もあります。

次回は、最近話題の肥満症に対する治療について解説します!

コメント